介護のマメ知識

公開 / 最終更新

認知症のおもな4つの種類とは?症状の特徴、対応の仕方を解説

高齢社会の進展に伴い、認知症患者は増加の一途をたどっています。厚生労働省の研究班の推定によると、2022年時点での認知症患者は443万人、2030年には523万人と推計されており、8年間で80万人も増える見込みです。

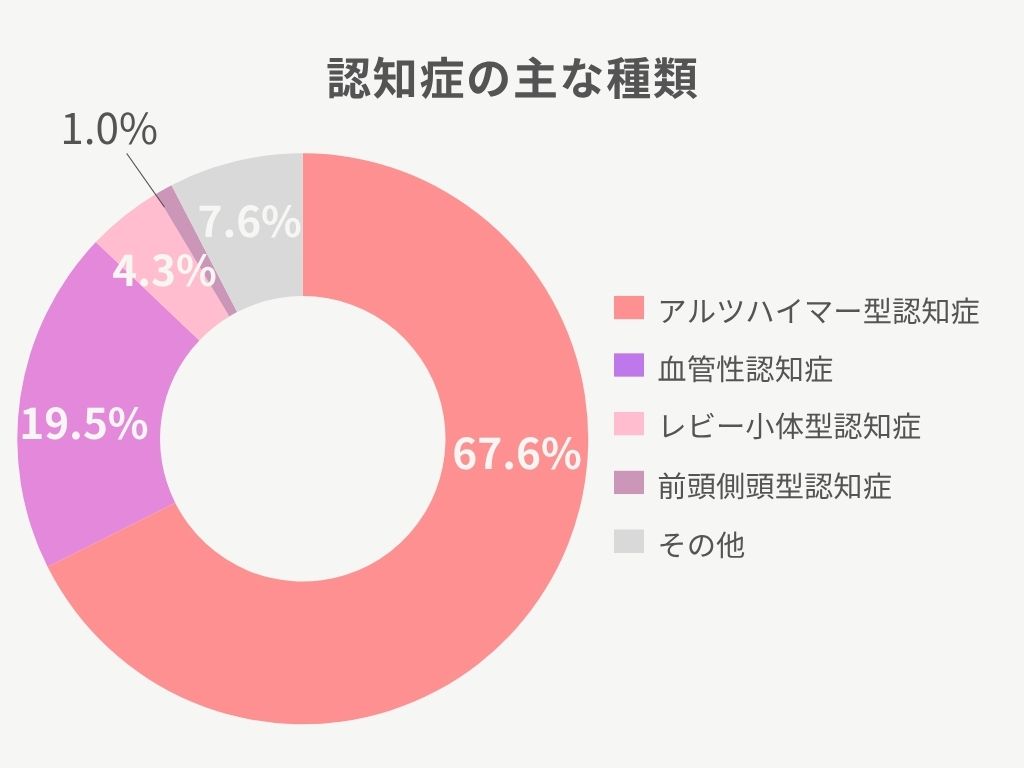

「認知症」と一括りにされることが多いですが、実際には種類によって細分化されており、実に100種類以上もの認知症が確認されています。その中でも発症率が高く、全体の90%を占めているものが「4大認知症」です。

介護の現場では、これら4つの認知症の種類や性質の違いがわからず、利用者様の対応に苦慮する場面も多いのではないでしょうか。本記事では、4大認知症の特徴や実際の対応事例を紹介します。

1分で予約・お問い合わせ完了♪

認知症とは?

認知症の定義は、「さまざまな脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能が低下して、社会生活に支障をきたした状態」とされています。

具体的には、記憶障害、見当識障害、理解力・判断力の低下、実行機能障害、言語障害、失行・失認などの認知機能の障害を有している状態を指し、これらは認知症における「中核症状」と位置づけられています。

発症の原因としては、遺伝的要因や、高血圧、糖尿病などの生活習慣病との関係性が示唆されていますが、はっきりとは断定できていません。

高齢期における「もの忘れ」にも似ていますが、全く別物だと覚えておきましょう。例えば、夕食のメニューは思い出せなくても、食べたこと自体は覚えているものを「もの忘れ」といい、夕食を食べたというエピソードそのものを忘れてしまうのが認知症による記憶障害です。

中核症状に起因し、さまざまな環境や人間関係などが引き金になることで引き起こされる妄想、抑うつ、興奮、徘徊、幻覚、意欲の低下などの心理的症状や行動障害を「周辺症状(BPSD)」と言います

代表的な認知症の4つの種類

認知症にはさまざまな種類がありますが、特に多く見られる4つの種類を理解することで、多くの事例に対応できるようになります。それぞれの特徴と対応方法を解説します。

アルツハイマー型認知症

認知症全体の70%近くを占めるものがアルツハイマー型認知症です。脳の神経細胞にアミロイドβというたんぱく質が蓄積されることにより、神経細胞が破壊され、脳が委縮することで発症します。特に記憶を司る海馬と見当識を司る頭頂葉の萎縮が顕著に見られます。

症状は短期記憶の欠如から始まり、何度も同じ話を繰り返したり、食事をしたことを忘れて催促したりといった行動が発症初期から現れます。

症状の進行に伴い、自分のいる場所や時間などがわからなくなる見当識障害、失行、失認、意欲の低下が見られるようになります。

また、自分の持ち物を誰かに盗られたと思い込む「物盗られ妄想」も特徴の一つです。

症状の特徴と対応事例

記憶障害や見当識障害、失行、失認により、入浴時に服を脱ぐ動作がわからなかったり、トイレの場所がわからず歩き回ったりすることが見受けられます。また、記憶障害によりこれから入浴することを忘れてしまい、人前で服を脱ぐことに抵抗を感じる場合もあります。

対応としては、本人が忘れている記憶を埋めるような言葉や、具体的な行動を促す言葉を用いることです。

先ほどの場合、「お風呂に入るので服を脱ぎましょう」「まずボタンを外しましょう」「トイレに行きませんか?もう長い間行っていませんので。こちらです」など、行動理由と具体的な手順を指し示すことで解決することが多いです。

認知症ケア全般に言えることですが、 利用者様の言動を否定するのではなく、相手の話を受け入れて一緒に問題解決を図る姿勢が大切です。食事を食べていないと言われたら、「食べましたよ」と否定するのではなく、「今ご用意していますので、お茶を飲んでお待ちいただけますか?」など、利用者様が了承できる部分を探してみましょう。

血管性認知症

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などによって脳の血流が阻害され、脳の一部が壊死することにより発症します。認知症全体では、約20%がこの血管性認知症とされています。

損傷した部位によって症状は異なり、できることとできないことの差が激しいこと、一日の中でも症状に波があることから、「まだら認知症」とも呼ばれます。

おもな症状には、記憶障害、手足のしびれや麻痺などの運動障害、失語症などの言語障害、嚥下や排尿の障害、感情の程度はある程度維持されるものの、再度脳血管性の病気を発症すると、大きく進行する可能性があります。

症状の特徴と対応事例

血管性認知症の特徴的な症状としては、感情のコントロールができず、急に泣いたり、急に怒ったりしてしまう「感情失禁」があります。

介護者からすると、利用者様を不快にさせるようなことをしていないのに突然怒られるのですから、精神的に辛く感じるのではないでしょうか。

しかし、怒っている本人は決して本心で起こっているわけではありません。そのため自分を責めたり、否定的な感情を抱くことは避けましょう。もし、感情失禁によって利用者様に怒られたとしても、「認知症の症状の一つ」と理解し、冷静に対応することが大切です。落ち着いた対応は、利用者様にとっても安心につながり、冷静に落ち着きを取り戻せるようになっていきます。

レビー小体型認知症

レビー小体という異常なタンパク質が脳に蓄積され、神経細胞が損傷することで発症します。海馬や、資格を司っている後頭葉に以上が起こるとされていますが、他の認知症のような脳の萎縮はあまり見られず、記憶も比較的保たれます。

この疾患はパーキンソン病とも関連性が深く、手足の振戦、筋肉のこわばり、間欠性跛行といった同様の症状を引き起こすケースが多いことで知られています。症状の変動も激しく、一日の中でもはっきりしているときと不鮮明なときを繰り返します。

おもな症状は幻視で、発症の初期からそこにいない人や動物、虫などが本当にいるように見えてしまいます。

また、睡眠中に大声を上げる、暴れるといったレム睡眠行動異常症が発現することもあります。

症状の特徴と対応事例

「知らない人がいる」と訴えがあった場合、どうすればよいでしょうか。介護者が「そんな人はいませんよ」と言っても、本人にははっきりと見えているのですから、訴えを信じてもらえないことで不信感につながり、否定的な感情を持たれてしまうでしょう。

レビー小体型認知症の幻視に対しては、まずは訴えを受容して安心できるように声を掛けることです。「大丈夫ですよ」「一緒に確認してみましょう」などの言葉を優しく語りかけ、まずは落ち着いてもらいましょう。

次に、何が幻視を引き起こしているのかを考えます。レビー小体型認知症は、床や壁に映る影やシミの一部が、人の顔や身体の一部、動物、虫などに見えたりするようです。

ある利用者様は、動物園の写真が貼られたコルクボードを指差し、「クマが窓からのぞいている」と話されていました。コルクボードを見えないところに移動させると訴えは消失しました。

影や絵柄が幻視を助長することもあるので、証明は明るめにするなど環境を工夫し配慮する、虫などを取り除く仕草をすることでいなくなったと認識することもあります。

前頭側頭型認知症

人格を司る前頭葉、言語を司る側頭葉の萎縮により、脳の血流が阻害されることにより発症します。認知症全体の1%程度ですが、50~60歳代でも発症しやすく、指定難病に認定されています。

ピック球という異常物質、またはTDP-43というたんぱく質が原因の一つとされていますが、まだ詳しいメカニズムは分かっていません。

おもな症状は人格の変化です。理性的な判断が困難になるため、社会的なルールを無視した行動が目立つようになり、万引きや施設内の飾りを持って帰るといった行為をしてしまいます。

初期段階では記憶障害はあまり見られず、性格の変化や、身だしなみ、衛生面への無頓着などの変化が顕著に現れます。

中期になると、言葉の理解ができにくくなり会話が困難になります。またこの頃には「常同行動」が見られるようになります。判断能力の欠如により、毎日同じ時間に同じ行動をしないと気がすまなかったり、同じものばかり食べたり、同じ道を歩いたりといった行為を繰り返します。

病状の進行に伴って、異常行動よりも意欲低下や顕著に見られるようになり、寝たきりになるケースも多くなります。症状の進行自体は緩やかで、10年以上かけてゆっくりと進行していきます。

症状の特徴と対応事例

穏やかだった人が攻撃的になるなど、人格の変化への対応が必要になります。

前頭側頭型認知症の方は、周囲の環境からの影響を受けやすく、騒音、におい、強い光、人の動きなどに敏感であることが多いです。そのため、比較的静かで落ち着ける空間を用意できると良いでしょう。必要に応じて個室でゆっくり過ごす時間を設けることや、食事に集中できるように壁向きの席で食べていただくことは、ストレスを回避し、精神的な安定につながります。人の多いところや賑やかな場所への移動は本人の意思を確認してから行いましょう。

まとめ

認知症の種類を理解した上で症状を観察すると、同じ不安や訴えであったとしても、その要因が異なり、対応方法も変化することが理解できます。それぞれの対応法を身につけることで、自身を持って利用者様に接することができるようになります。

今までは同じ対応でケアができたのに、今日は上手くいかなかったということもよくあります。しかし、諦めずにしっかり症状を観察して様々な要因を探り、何度も対応方法を創意工夫しているうちに、徐々に本人の想いや希望に対して適切な対応ができるようになっていきます。

認知症の進行は、早期発見と適切なケアで遅らせることが可能です。丁寧な対応を心掛け、認知症の方々が安心して過ごしていただけるようにサポートしていきましょう。

この記事をシェアする

人気記事ランキング

Ranking

ALL

週間

カテゴリー

Category

人気のキーワード

Keywords

白ゆり介護メディア編集部

いかに白ゆりの魅力を伝えるかを常日頃考えている介護メディア担当です。

白ゆりの魅力と一緒に、介護職の皆さんのプラスになる知識やお悩みの解決につながる情報も発信しています。